Der Weizenanbau in Deutschland steht vor einer großen Herausforderung: Seit einigen Jahren sinken die Proteinwerte der Ernte kontinuierlich, was die Vermarktung erheblich erschwert. Nach Angaben des Max-Rubner-Instituts (MRI) zeigt die Besondere Ernteermittlung einen deutlichen Rückgang der Rohproteingehalte seit 2017. Dies hat weitreichende Konsequenzen für Landwirte, die versuchen, Qualitätsweizen zu produzieren.

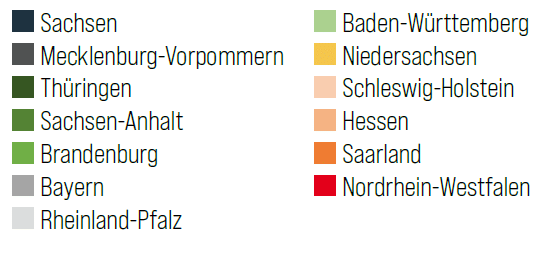

In Abbildung 1 sind die durchschnittlichen Rohproteingehalte der vergangenen Weizenernten Deutschlands, nach der Besonderen Ernteermittlung des Max-Rubner-Instituts, dargestellt. Der Abfall seit dem Jahr 2017 ist deutlich zu erkennen.

Entwicklung der Proteingehalte im Weizen nach der Besonderen Ernteermittlung des Max Rubner-Instituts

Quelle: Max Rubner-Institut (MRI) 2017-2024, verändert nach Benecke, Caroline, LWK Niedersachsen

Witterung und Düngung als Hauptfaktoren

Die Ursachen für die sinkenden Proteinwerte sind vielfältig. Ein entscheidender Einflussfaktor ist das Wetter. Untersuchungen von Vollmer et al. [1] zeigen, dass vor allem die Temperatur im Juni den Proteingehalt positiv beeinflusst, während Niederschläge eine gegenteilige Wirkung haben. Die Sonnenscheindauer spielt ebenfalls eine Rolle, wobei die Wirkung je nach Monat variiert. Die Hauptursachen für diese negative Entwicklung ist jedoch die reduzierte Stickstoffdüngung, die durch die Vorgaben der Düngeverordnung (DüV) bedingt ist. Besonders in den sogenannten „Roten Gebieten“, wo die Düngemenge um 20 % reduziert werden muss, wird die Produktion von Qualitätsweizen zunehmend schwierig.

Laut MRI erreichte im Jahr 2024 fast die Hälfte der deutschen Weizenernte nicht die 11,5 % Protein, die als Mindestgrenze für die B-Qualität gelten. Ein Viertel der Ernte lag sogar unter 10,5 % [2]. Auch wenn man die Düngung aus pflanzenbaulicher Sicht nicht nur auf den Stickstoff reduzieren sollte, ist Stickstoff beim Problem der sinkenden Qualitäten der Hauptfaktor.

Diese Entwicklung stellt Landwirte vor die Frage, wie sie trotz der Einschränkungen weiterhin marktfähigen Qualitätsweizen erzeugen können.

Sieben Maßnahmen für erfolgreichen Weizenanbau

Um den Herausforderungen zu begegnen, gibt es mehrere Ansätze, die Landwirte umsetzen können:

- Pflege der Ackerfläche: Gut funktionierende Drainagen, Vorfluter und eine ordentliche Kalkung sind essenziell, um die Bodenqualität zu sichern.

- Raps als Vorfrucht: Langjährige Versuche in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, dass Weizen nach Raps im Durchschnitt 0,6 Prozentpunkte höhere Proteinwerte aufweist als Weizen nach Getreide [3].

- Sortenwahl: Die Wahl einer Weizensorte mit hohem Proteinbildungsvermögen ist entscheidend. Mittlerweile gibt es extrem proteinschwache Qualitätsweizensorten am Markt, da der Rohproteingehalt seit 2019 kein Kriterium mehr für die Qualitätseinstufung durch das Bundessortenamt ist. Dazu ein Beispiel: Soll im Roten Gebiet eine A-Weizen-Qualität produziert werden, empfiehlt es sich eine Sorte wie z. B. PONTICUS anzubauen. Zum einen darf er als E-Weizen mit 30 kg N/ha mehr als ein A- oder B-Weizen gedüngt werden. Zum anderen setzt er diesen zusätzlichen Stickstoff auch eher in Protein als in Ertrag um. Im Ergebnis ist trotz einer um 20 % reduzierten Düngung noch mit einer A-Qualität zu rechnen.

- Umverteilung der Stickstoffdüngung: In Roten Gebieten kann Stickstoff von Kulturen wie Mais oder Zuckerrüben in den Weizen umverteilt werden. Es darf dabei jedoch nur die Reduzierung von 20 % ausgeglichen und der ursprünglich errechnete Düngebedarf nicht überschritten werden. Bitte beachten sie dazu unbedingt die länderspezifischen gesetzlichen Regelungen zur Düngung!

- Frühe Schwefeldüngung: Die Schwefeldüngung sollte nicht unterschätzt werden, da sie signifikante Ertrags- und Qualitätseffekte erzielt. Optimal und arbeitswirtschaftlich sinnvoll ist die gemeinsame Ausbringung mit der ersten Stickstoffgabe. Spätere Zeitpunkte haben sich als weniger wirksam erwiesen. Zuletzt sollte die Menge nicht zu gering bemessen werden: 50 kg S/ha sind eine durchaus realistisch.

- Angepasste Stickstoffgaben: Übermäßige Stickstoffgaben zu Beginn der Wachstumsperiode sollten vermieden werden, insbesondere in trockenen Frühjahren.

- Späte AHL-Gaben: Eine späte Gabe von Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) in die Ähre kann den Proteingehalt steigern. Dabei ist eine genaue Dosierung und Anwendungstechnik erforderlich, um Phytotoxizität zu vermeiden (Abbildung 2).

Empfehlung zum Einsatz von AHL

- 25 l/ha AHL + 225 l/ha Wasser (50 l/ha AHL + 200 l/ha Wasser hat auch keine Phytotoxizität gezeigt, eine höhere Verdünnung ist aber sicherer).

- Bei der Kombination mit Fungiziden muss die Herstellerfreigabe beachtet werden.

- Die Ähre muss komplett trocken sein.

- Nutzen Sie normale (Doppel-)Flachstrahldüsen oder ähnliches. Eine gute Benetzung ist notwendig. Nutzen Sie keine AHL-Düsen oder Schläuche!

- Behalten Sie nachfolgende Niederschläge im Blick, da eine Antrocknungszeit notwendig ist.

Quelle: verändert nach Benecke, Caroline (LWK Niedersachsen)

Eine weitere Maßnahme kann auch die Kombination mit Mikronährstoffen wie Bor und Zink sein.

Blick in die Zukunft

Die Nachfrage nach Qualitätsweizen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen, während die Nachfrage nach Futterweizen zurückgeht. Zwar können die beschriebenen Maßnahmen die Auswirkungen der reduzierten Stickstoffdüngung nicht vollständig ausgleichen, sie bieten jedoch praktikable Ansätze, um weiterhin marktfähige Qualitäten zu erzielen.

Für Landwirte bedeutet dies, die Weizenproduktion noch gezielter zu planen und auf innovative Anbaustrategien zu setzen. Der Schlüssel liegt in einer Kombination aus angepasster Sortenwahl, optimierter Fruchtfolge und präziser Düngung.

[1]: Vollmer, E., Michaelis, K., & Mußhoff, O. (2018). Vorernte-Vorhersage des Proteingehalts im Weizen in Nordost-Deutschland für Marktakteure anhand von Wetterinformationen. Journal of Cultivated Plants/Journal für Kulturpflanzen, 70(2).

[2]: Arent, L., Hüsken, A. (2024). Die Brotgetreideernte 2024: Mengen und Qualitäten – Vorläufige Ergebnisse der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung. Vortrag zum Erntespräch 2024 der Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung

[3]: Bull, I. (2024). N-Effizienz in Fruchtfolgen. Reduzierte N-Düngermenge ohne Fruchtfolgeänderung – Zwischenbericht Zeitraum 2016-2024. Veröffentlichung der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Autor

Christian Rommelmann

Produktmanager

Getreide und Soja

RAGT Saaten Deutschland GmbH